貧乏暮らしのうえに、あとさき考えない呑んべえな魚屋の熊五郎は、それがもとでにっちもさっちもいかなくなっていました。女房のお春に、これからは性根を入れかえて一生懸命働くと誓って証文をしたためます。明くる朝、心を入れかえて出かけた浜辺で、足に引っかかった革財布には、何と小判が。誓いのことはどこへやら、長屋の連中を集めて飲めや唄への大騒ぎ。果ては酔っぱらって正体なく寝込んでしまいます。翌朝起きた熊五郎が、お春に革財布のことをたずねるのですが……。

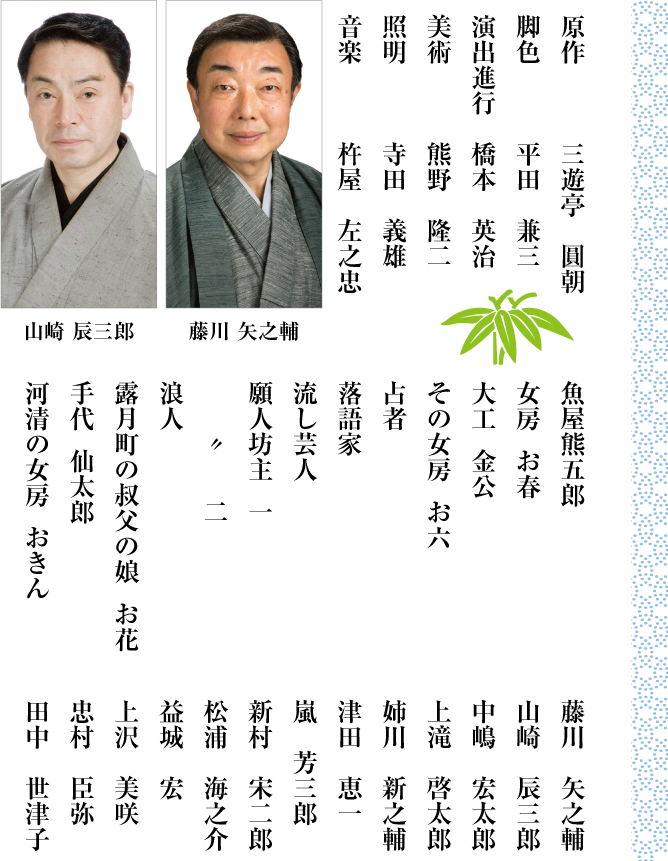

江戸庶民の暮らしと風情を丁寧に視覚化しつつ、むだのない話の運びで楽しませる前進座の世話物。いつの時代も邪悪さと善良さを行きつ戻りつしてしまう人の心。軽妙なやりとりのなか、夫婦が真の情愛を通わせてゆく様は心を打ちます。矢之輔・辰三郎のコンビにご期待下さい。

噺家(はなしか)が客席から、中入り(休憩時間)に三種の題目をもらう。それを楽屋で一席の落語に仕上げて最後の高座で演ずる〝三題噺〟の才気煥発さが寄席で人気を博した時代(幕末近くから明治中期にかけて)があった。有名な『鰍(かじか)沢』も圓朝作の三題噺であり、『芝浜』も圓朝の「酔っぱらい・芝浜・革財布」の三題噺が原作である。

明治時代の中期、五百人以上の落語家が三遊派と柳(やなぎ)派の両派に分れて芸を競い対立したが、それが同じ噺の演出の上でも両者の解釈の違いとして表われてきた。例えば『芝浜』の財布を拾う場面で、三遊派では「棒手振(ぼてィふり、外売り)は、金でもなんでもばにゅう〔天秤で担ぐ盤台(ばんだい)に載せる木の容器で、魚屋は包丁などの道具を入れた〕に放り込むのが習慣であるから、「大金だとても…」とばにゅうに入れる演出をした。一方の柳派は、女房に「だめだよゥ、煙草をばにゅうに入れちゃァ」と大切なものはばにゅうに入れないことを間接に表現して、拾った財布は腹掛のどんぶり(時には腹掛の内ぶところ)に入れる演出をしてその合理性を主張した。このエピソードは、江戸古典落語が、庶民の生活をみずみずしい感覚でとらえて、実生活を踏まえた写実性の強い演出に意を用いてきたことを伝えていて興味深い。そうした写実性が、うまいという真迫力をひきおこしたであろう。三題噺の荒削りの『芝浜』も、こうした練磨を何人もの名人・上手達から受けて、今日の型をととのえたわけである。

落語における『芝浜』のヤマ場は、亭主に夢だと思いこませる所である。いくらお人好しでも夢と現実の区別がつかぬ筈はあるまいという不自然さが観客に気づかれぬよう、観客ごとだまし込むような演出がとられる。この個所は、一人で演じる落語芸の特徴(相手の人物は間接描写で)が最高に発揮されるところで、それだけに腕達者でなければならない。財布を拾ったのは夢だといってあっさりとすませ、飲み食いに使った金の事実はくどく強調し、さらに亭主のなさけない料簡を嘆くという女房の手際よさが、この不自然な狂言を成功させている。またサゲ近くの、詑をいれる女房の情愛こもる言葉には、心にしみこむような強さがあり、人情噺の神髄を味わわせてくれる。〝夢でもいいからもちたいものは、金のなる木といい女房〟の都々逸の文句ではないが、落語の中に現われる理想の女房像である。(後略)